確定申告

確定申告

はじめに

確定申告、と聞くと少し身構えてしまったり、「はーーー。またこの季節が来てしまった―」なんて憂鬱になってしまう方も多いかもしれません。でも、実はこれ、自分の頑張りやお金の流れを見直す絶好のチャンスなんです。確定申告は、言うなれば「自分の経済と真剣に向き合う時間」。この記事では、古語の詳細までは細かくは解説できませんがその仕組みとわかりやすく解説しながら、初めての方でも気軽に取り組めるコツをお届けします。面倒だと思わずに、むしろこの機会を活用して、未来への一歩を踏み出してみませんか?楽しみながら進める秘訣を一緒に探していきましょう!

会社員の人で、給料しかもらってないよという人も、住宅ローンや生命保険等、控除の対象になるものがあれば申告すれば収めすぎた税金が戻ってきます。

また、インターネットなどのオークションサイトや個人売買のサイトで売り上げがある人は、申告しないと所得隠しとなって税務署に玄関をノックされるかもしれません、まあ額が額な時だけでしょうが、でも油断は大敵ですよ。

今回はインターネットのウェブ上で申告するやり方を紹介したいと思います。

手書きでやるやり方もありますが、それはまた次の機会に紹介したいと思います。

必要な物

- パソコン、スマホ

- 過去1年分の領収書等 支出のわかるもの

- 請求書などの 収入のわかるもの

- 年末調整調書

- 保険の支払い書などお金に関しての

支出と収入のわかるもの - ローンなどの支払い計画書等(利息等のわかるもの)

手順1 必要書類を集める

- 請求書、レシート等事業にかかわるお金の出し入れがわかる書類

- 住宅ローンや、そのほかのローンなどの支払い計画書

- 生命保険などの支払い明細書等

- そのほか収支がわかる書類

上記の書類を1年分手元に用意してください

手順2 ウェブサイトにアクセスします

- 確定申告書等作成コーナー

と検索してもらうと1発で出てきます。

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

国税庁が作ったサイトです

基本的に書類を集めてこのサイトにアクセスしてもらって、緑の丸の作成開始をクリックしてもらって、画面の指示道理に進んでいけば、申告は完了できます。

手順3 実際に入力していきます

- マイナンバーカードを持っている

- スマホを持っている

という条件でやっていきたいと思います

- 認証方法の選択

スマートフォンを使用する

をクリック

マイナンバーカードを持っていないを選択しても、このサイトで申告は出来ます。

事前に税務署にID,パスワードを登録しておくか、書面で提出するかの方法があります。

- 令和6年分のの申告書の作成をクリック

令和6年度分の提出時期にこのページを作っているので、年度が変われば、個々の年度も変わってきます

過去の分を作成する方は過去の分の申告書の作成をクリックしてください

ここはちょっとトリッキーです

左の所得税の申告を押してしまいたくなりますが、

給料とは別に所得のある人は、(家賃収入、農業収入等)

真ん中の青いところ

- 決算書・収支内訳書(+所得税)

というところをクリック

後が楽です

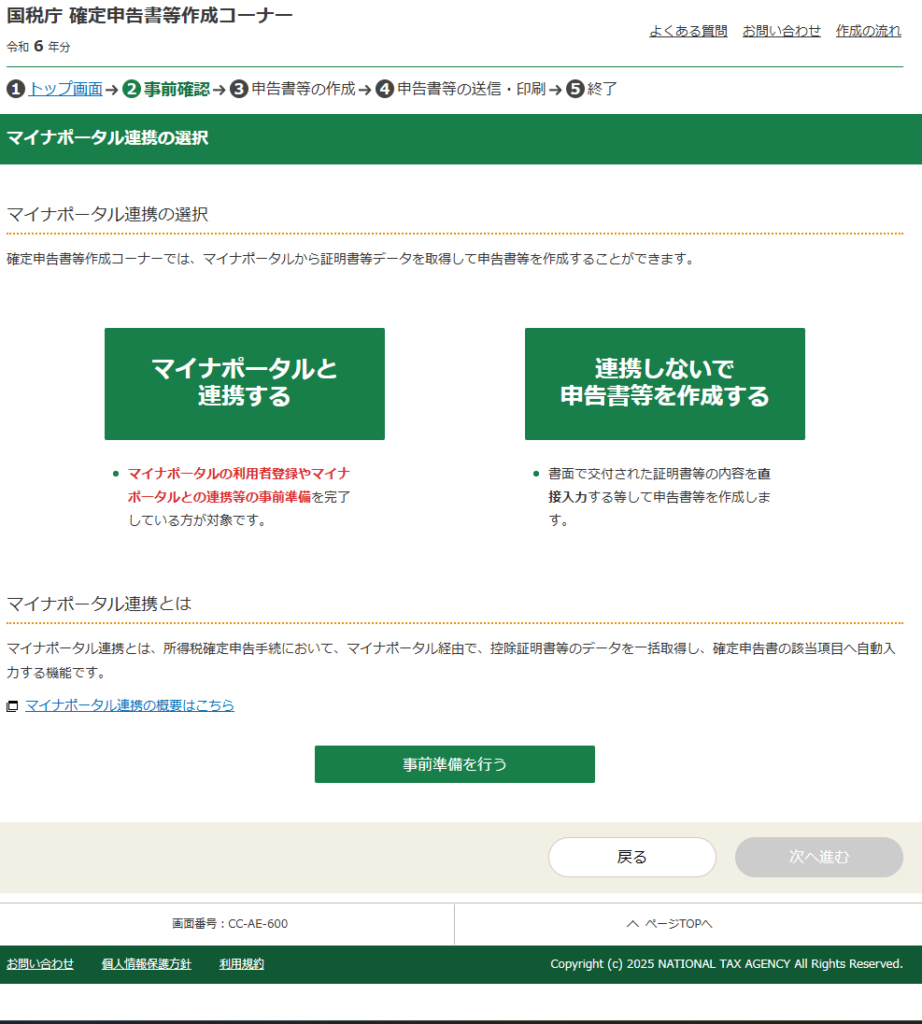

- マイナポータルと連携する

- 連携しないで申告書を制作する

の2種類がありますがマイナポータルと連携すると、マイナポータル経由で、控除の部分などを自動入力(できるところは)してくれます。

どちらか選択して「次へ進む」を押します

「今回は連携しないで作成する」を選択しています。

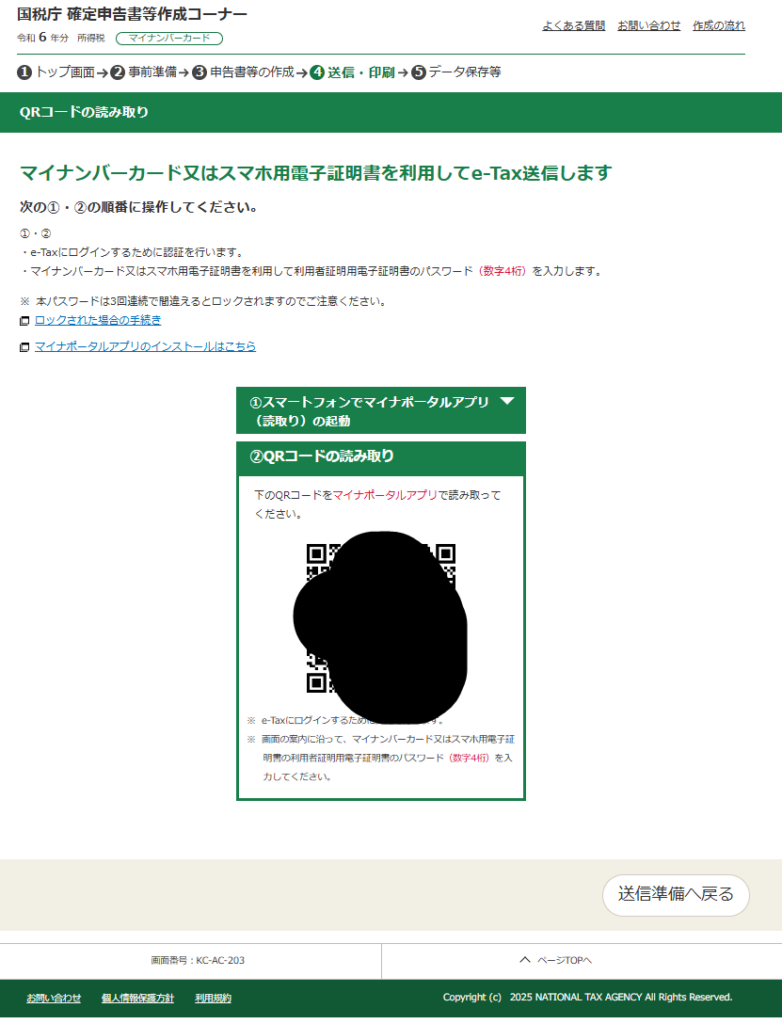

連携しても連携しなくても次はスマホからの操作になります

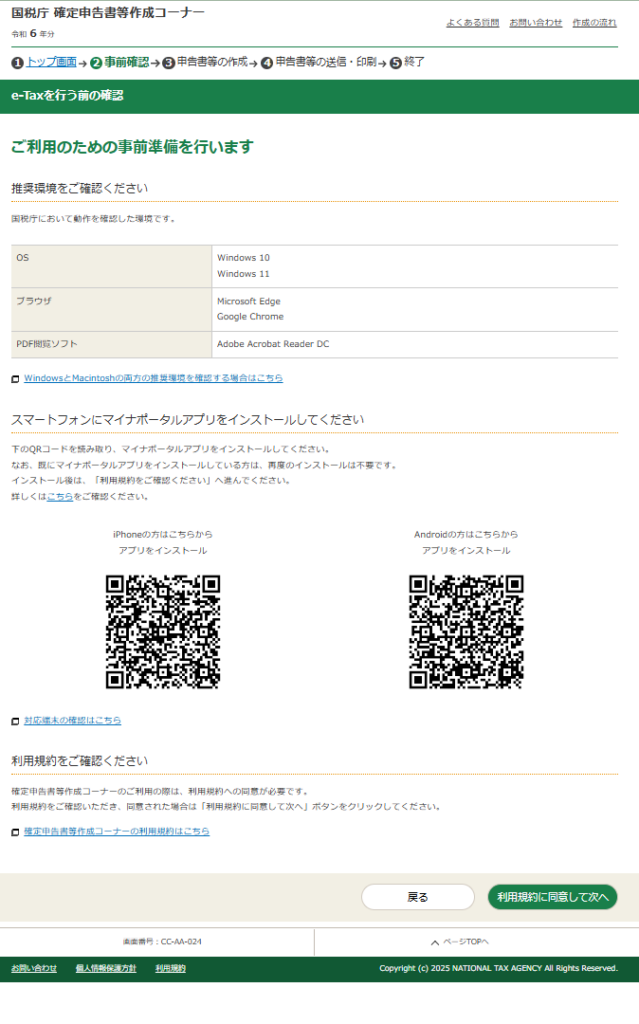

- 「利用規約に同意して次へ」を押します

スマホにアプリが入っているものとして進めます

入っていない方は、このページのQRコードからインストールできます。

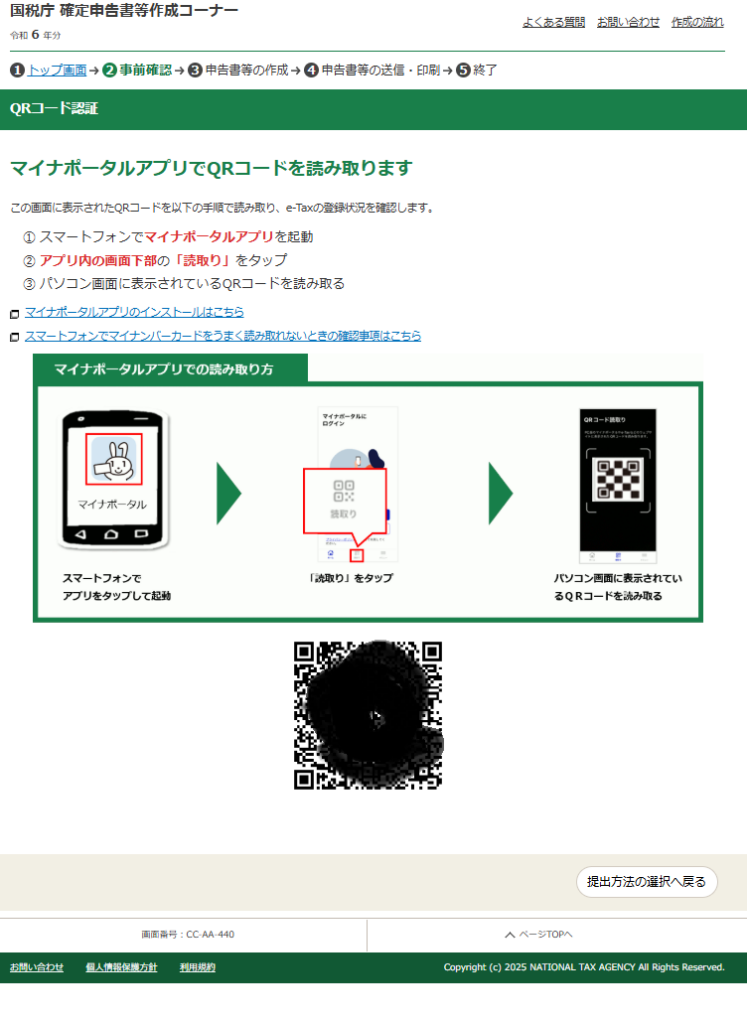

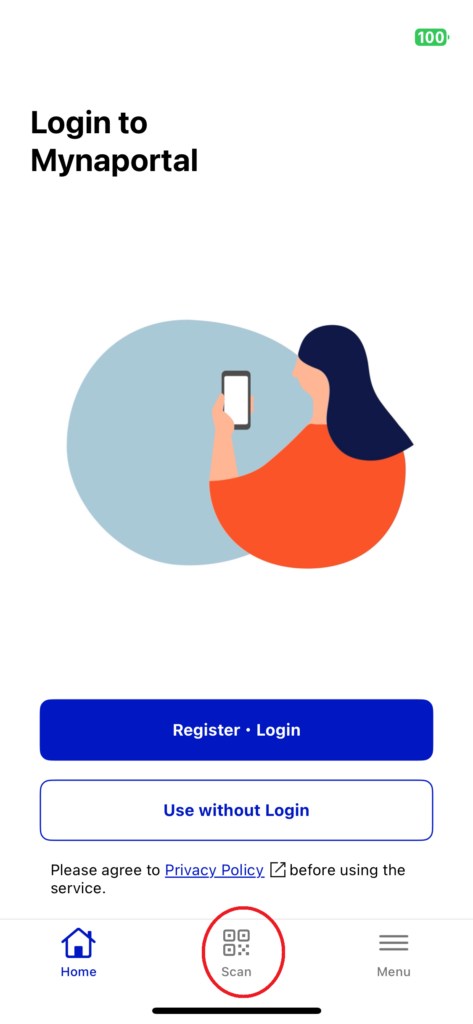

- 携帯からの操作です

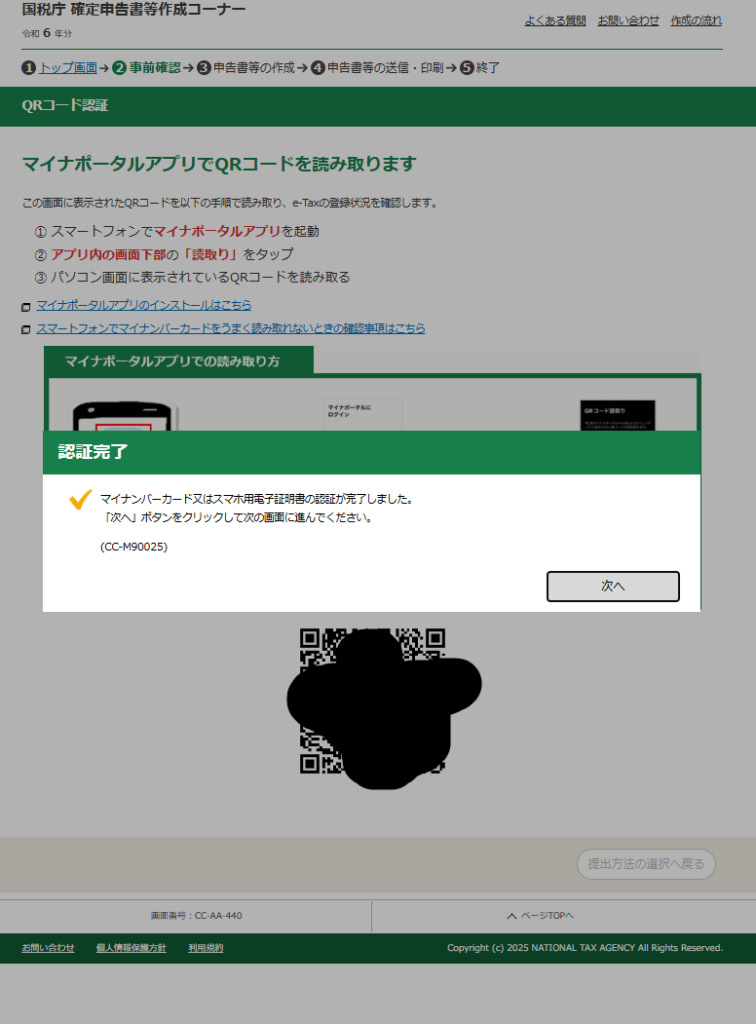

画面に表示されたQRコードを読み込みます

- 赤丸のSCANを押します

- カメラの画面に切り替わるので、パソコン上に表示されたQRコードを読み取ります

- スマホの場合はマイナポータルのアプリが起動すると思います

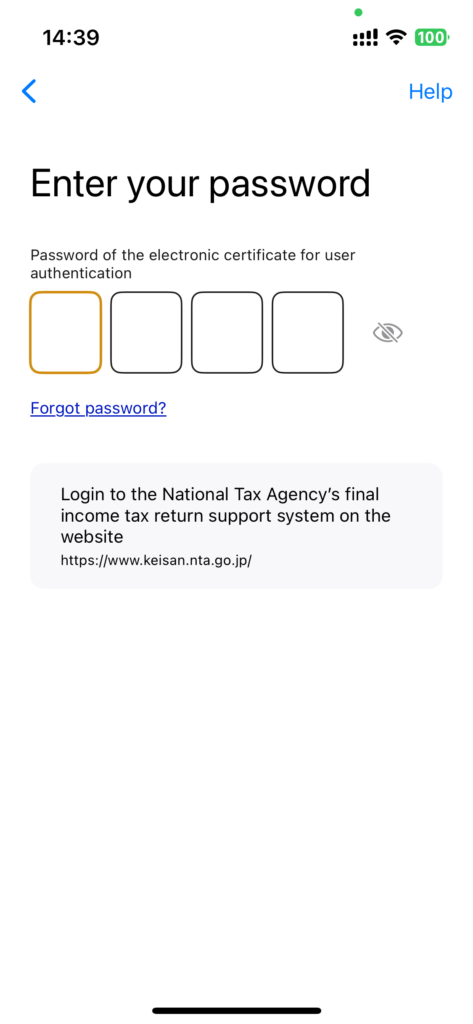

- パスワードを入力します

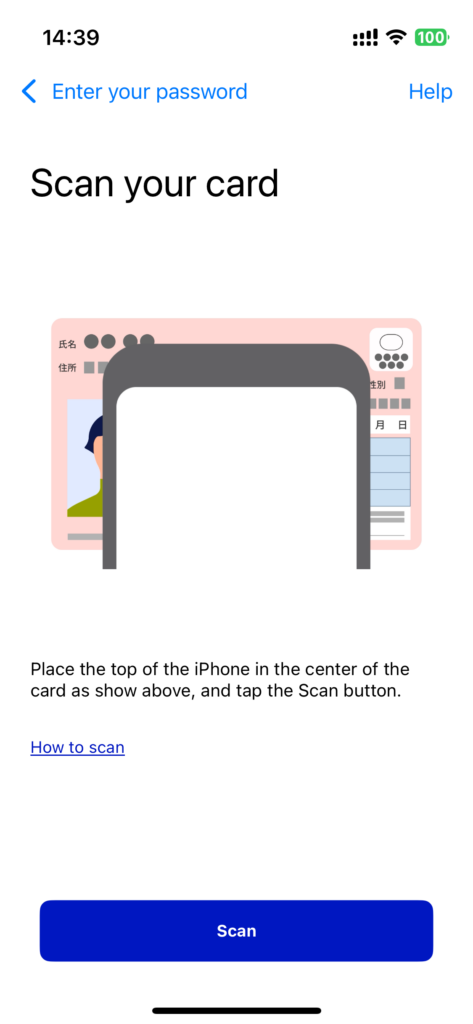

- マイナンバーカードを読み込みます

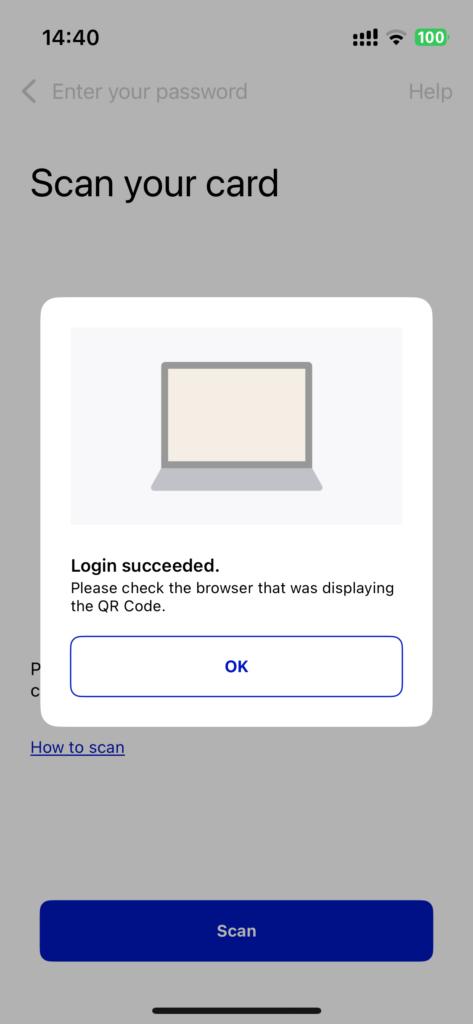

- 「OK」を押します

- スマホでログインするとパソコンの画面もこのようになるので、「次へ」を押します

- 「OK]を押します

どんどん次に行きましょう

- 住所、氏名等が反映されました

一応、自分かどうか確認しましょう

万が一違っていたら「訂正。変更」で変更しましょう - 「申請書等を作成する」を押す

- データを持ってる人はここで反映できます。

- 「つぎへ」を押します

- 迷わず「次へ進む」を押す

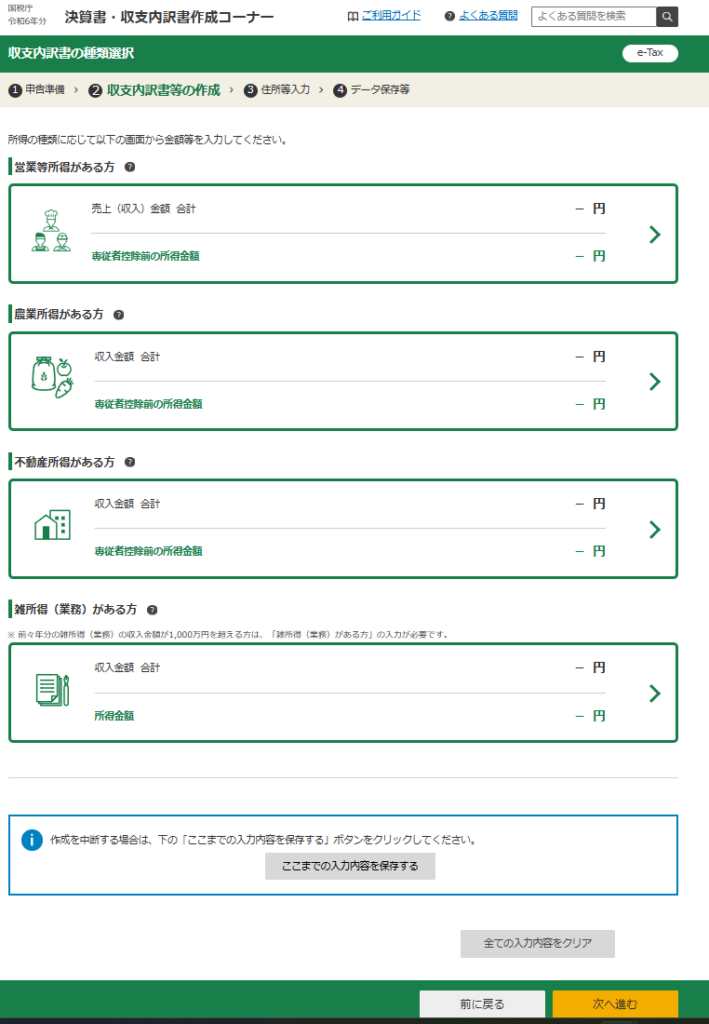

- 収支内訳書を選択して

- 「次へ進む」を押す

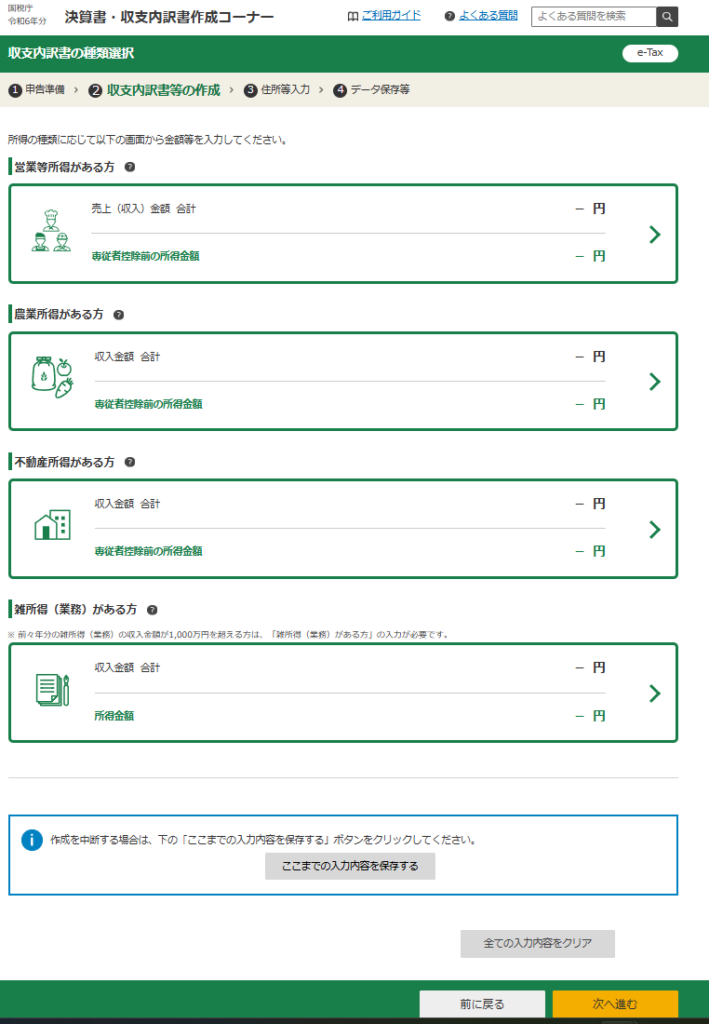

- 収入種類を選択して売り上げ内容を入力していきます

- 例に一番上の営業等の所得で説明します

- 期間の入力は何か特別な理由がない限りはそのままでいいと思います。

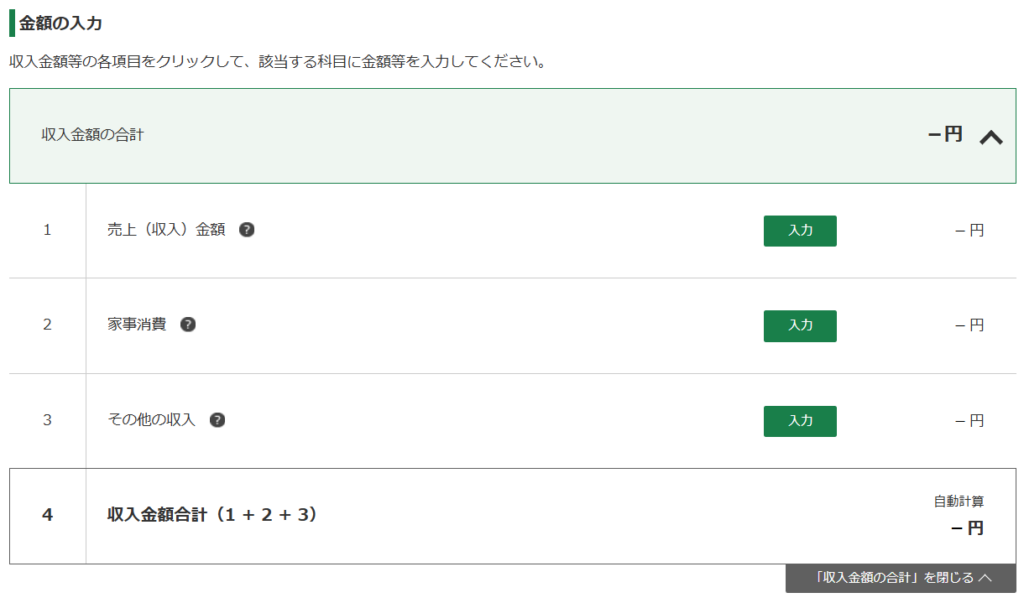

- 順番はどれからでもいいと思いますが、上の収入の合計というところをクリックしてみます

- 売上(収入)金額 をクリックします

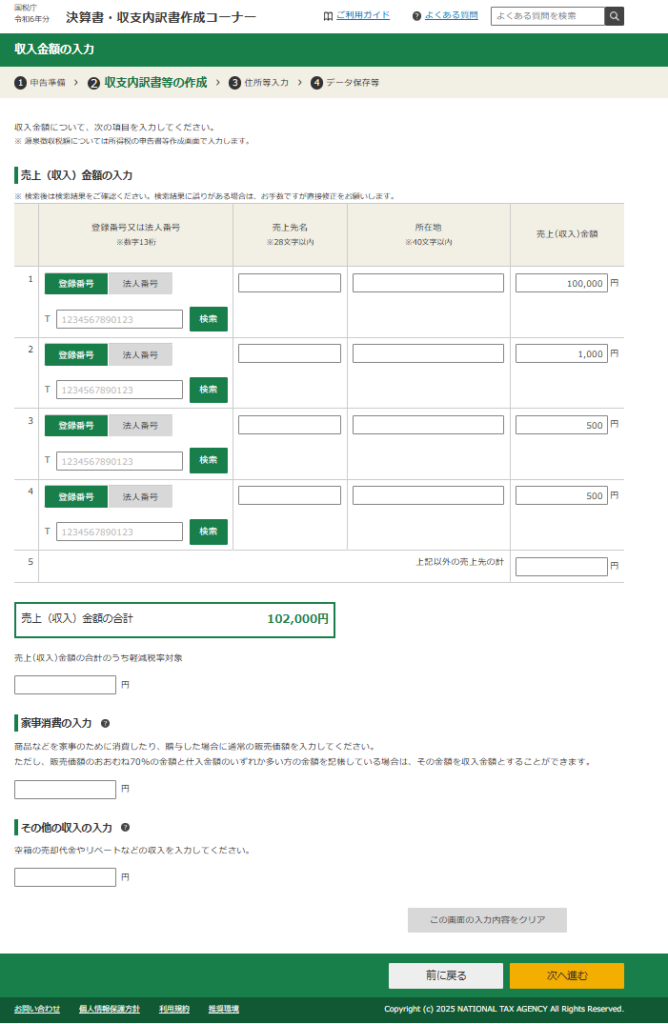

- どこから、いくら、というように入力していきます

- 4件まで入力できるので、額の大きい順に4件入力していって残りは上記以外の売り上げ先の計に合算を入れます

軽減税率の商品を取り扱ってる人はその欄に軽減税率分の売り上げを入れます - 家事消費の入力

自分で消費した分はこの欄に入力します - そのほかの収入がある場合は、そのほかの収入に入力します

入力が終わったら「つぎへ進む」

- ほかの収入源がある方はその収入について、画面の指示で入力していけば収入については完了します

- 入力し終わったら「次へ進む」を押します

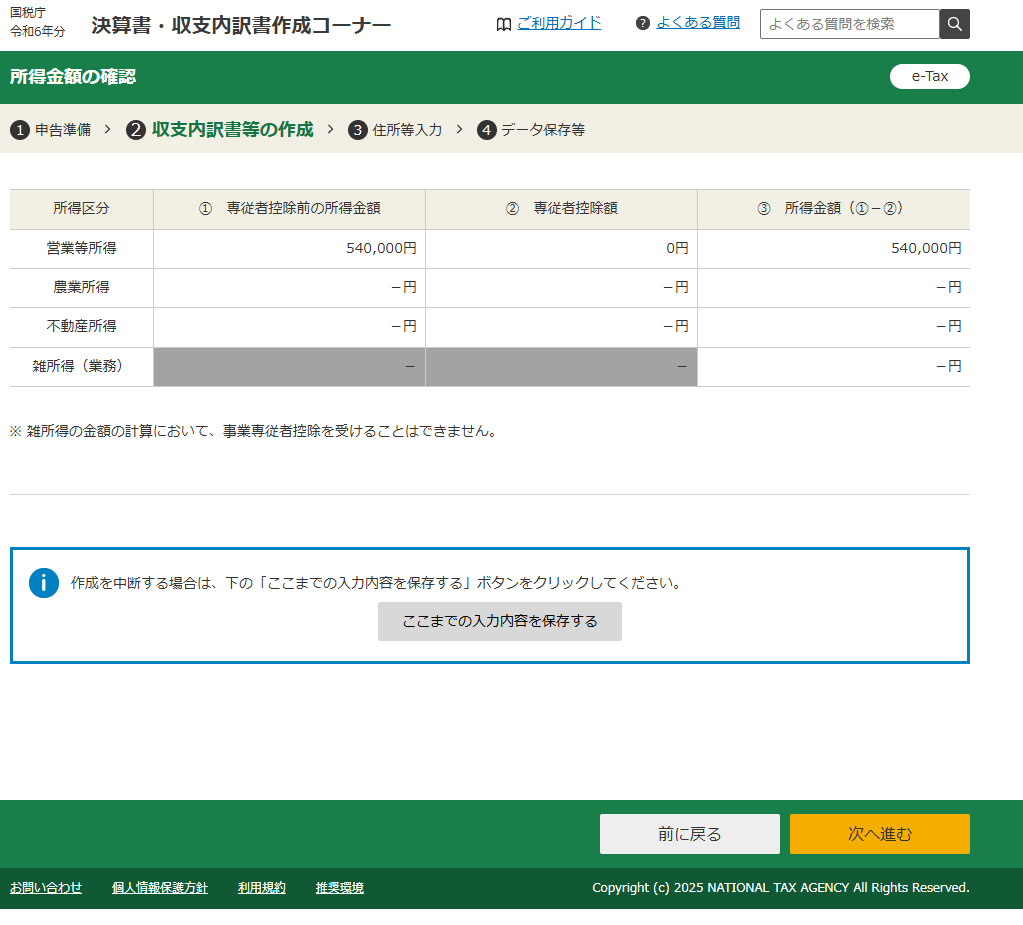

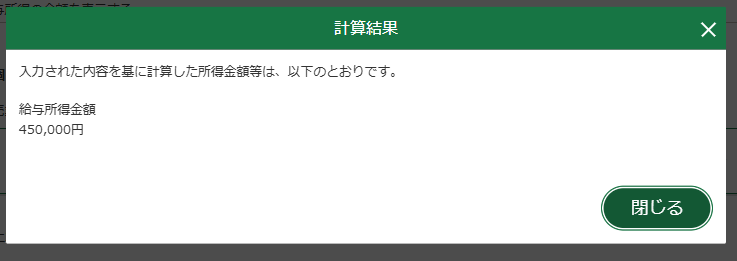

- この画面で入力した収入の額が確認できます

- 「次に進む」を押します

ところどころに「ここまでの入力内容を保存する」というボタンが出てくるので、必要に応じて保存しておくとよいと思います。

その際は、ファイルの名前をどの段階で保存したかわかるようにしておくとよいと思います。

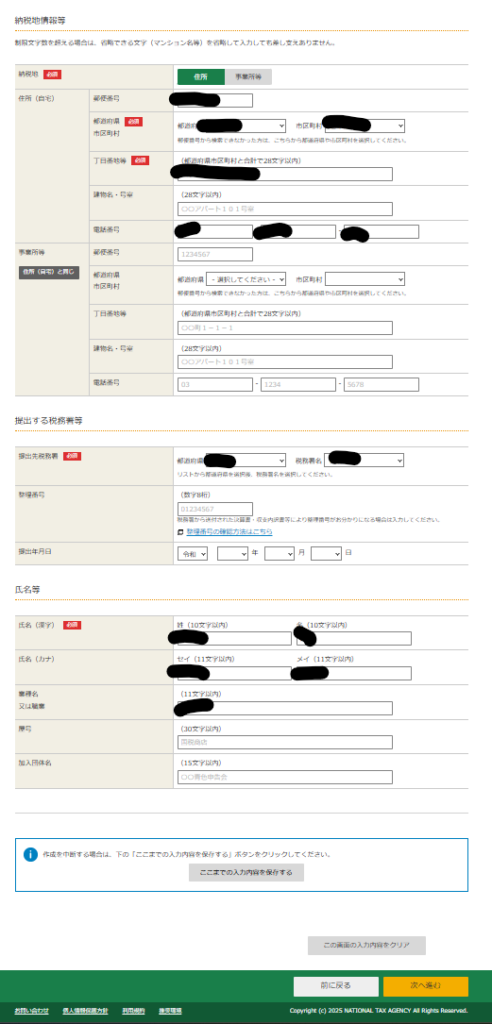

- ここでは、申告する税務署と、氏名と住所などを確認します。

間違いがなければ、「次へ進む」を押します

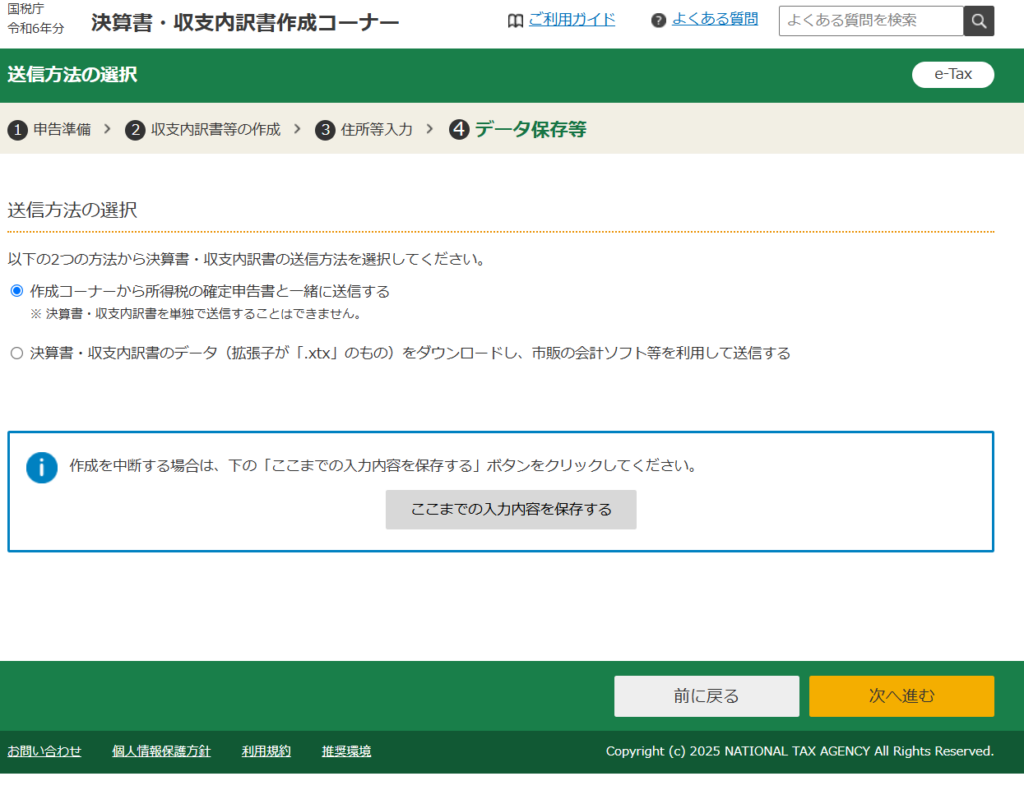

- このサイトで申告も完了させるので、「作成コーナーから所得税の確定申告書と一緒に送信する」を選択して

「つぎへ進む」を押す

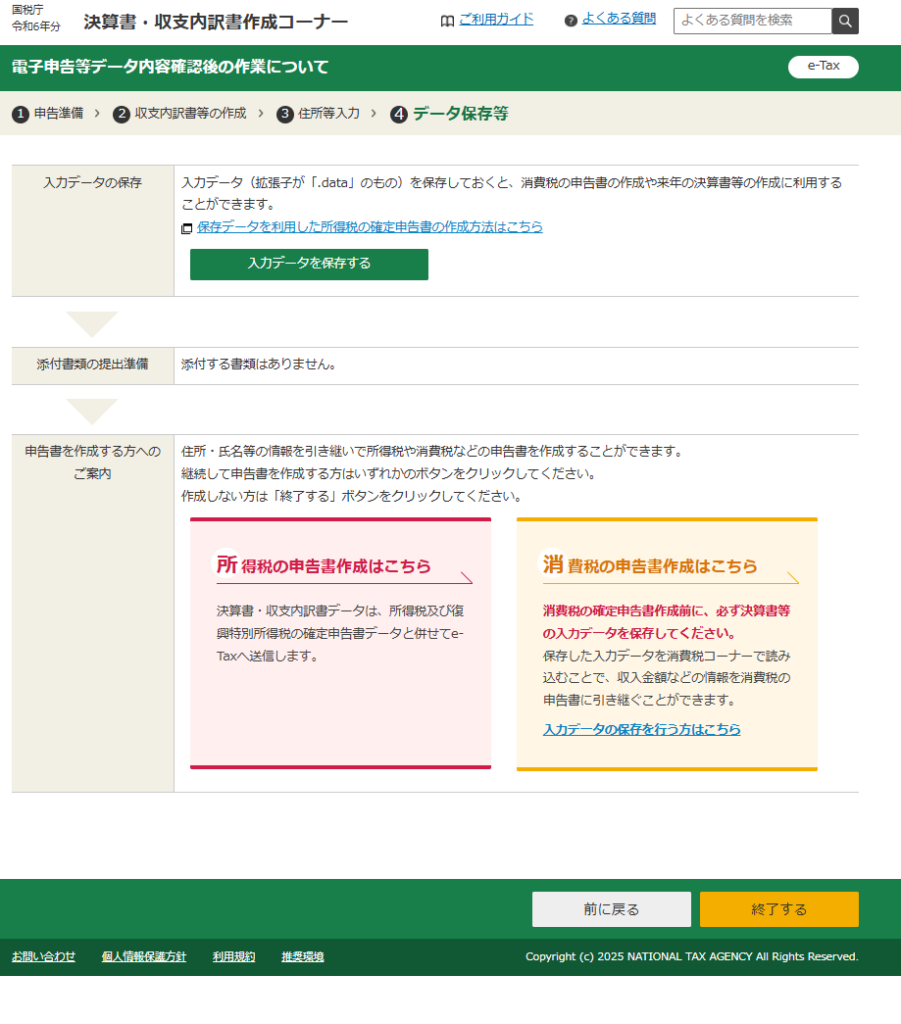

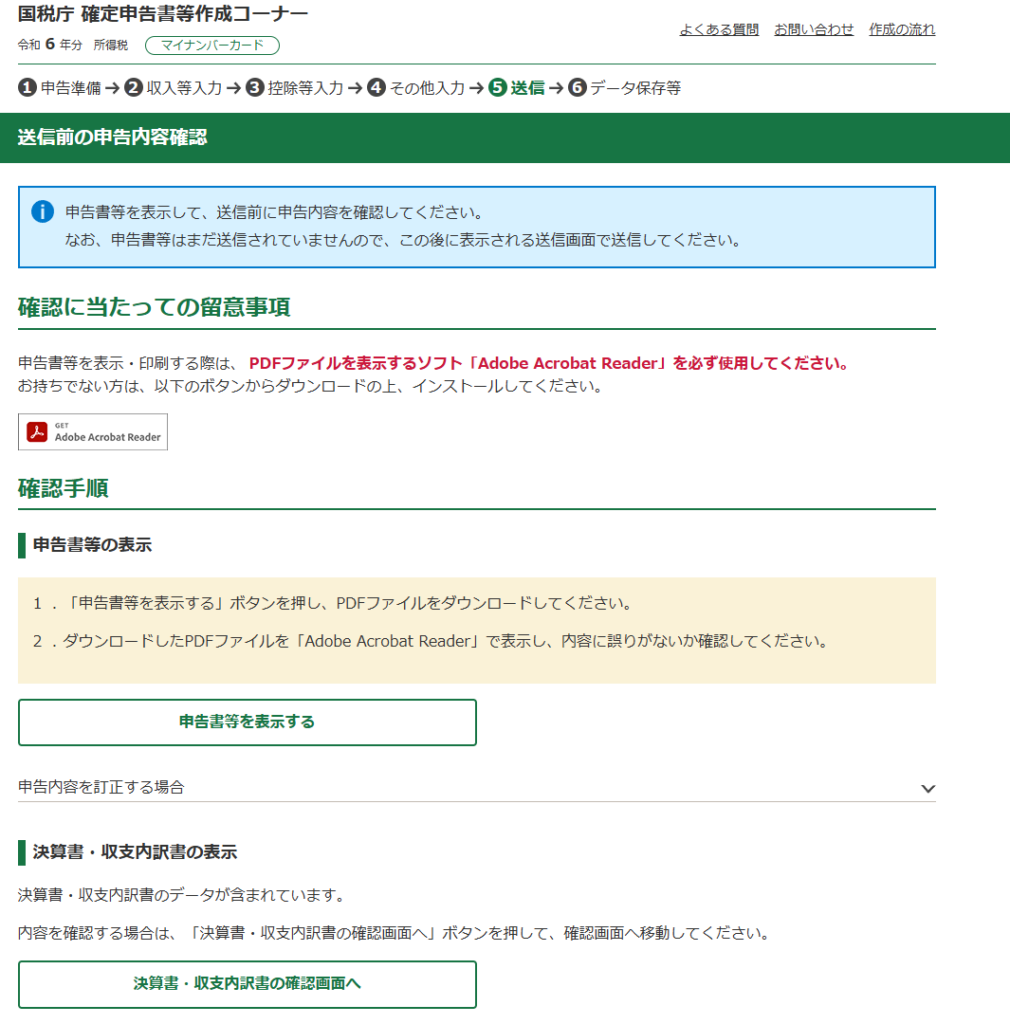

- 収支内訳書が完成しました

ダウンロードとして保存するか印刷しておくとよいと思います - 印刷、保存ができたら「次へ進む」を押します

- 参考用になるかわかりませんが、PDFファイルを載せておきます

- ここで所得税の申告書製作になります

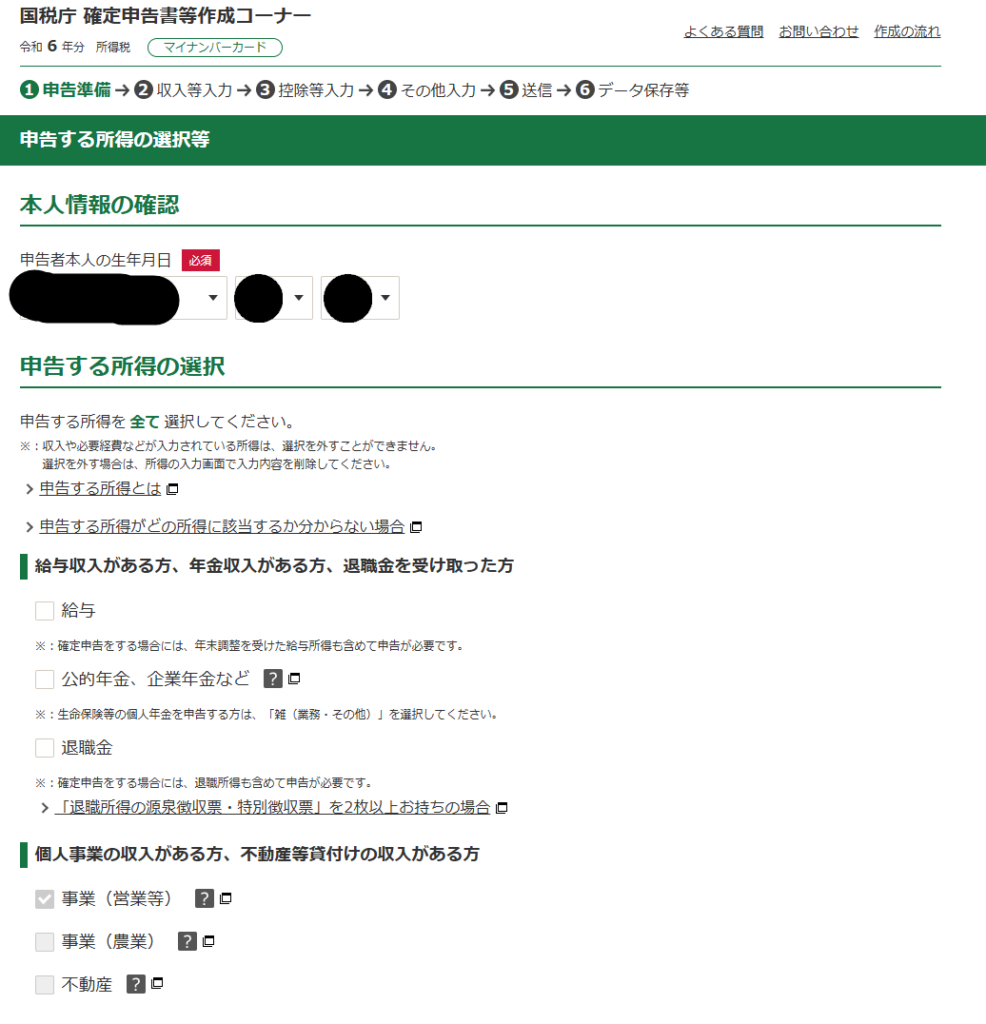

- ここで生年月日の確認と、何の所得があるか選択してください

今回は給与所得があるということで、やっていきます - 給与所得のところにチェックを入れて「次へ」を押します

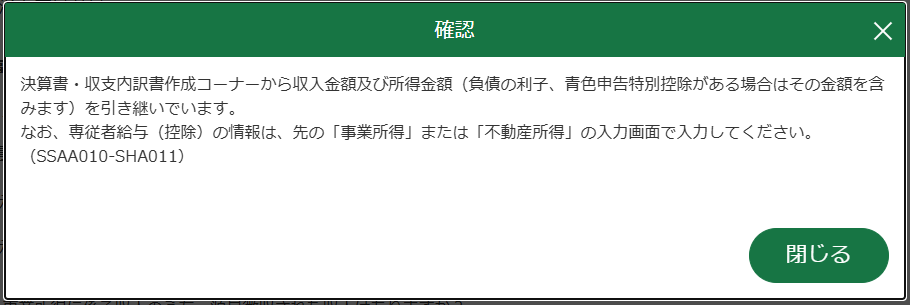

- 確認のウィンドウが出てきますので、確認したら「閉じる」を押します

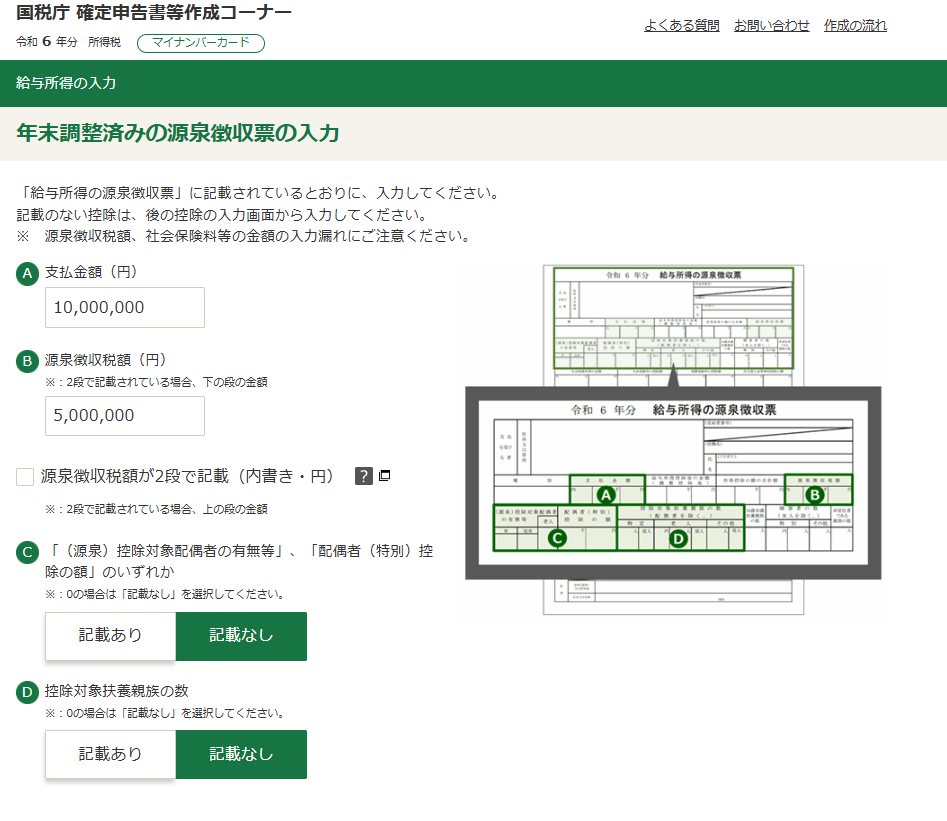

- 実際の所得の入力をしていきます

- 給与所得のところをクリックしてください

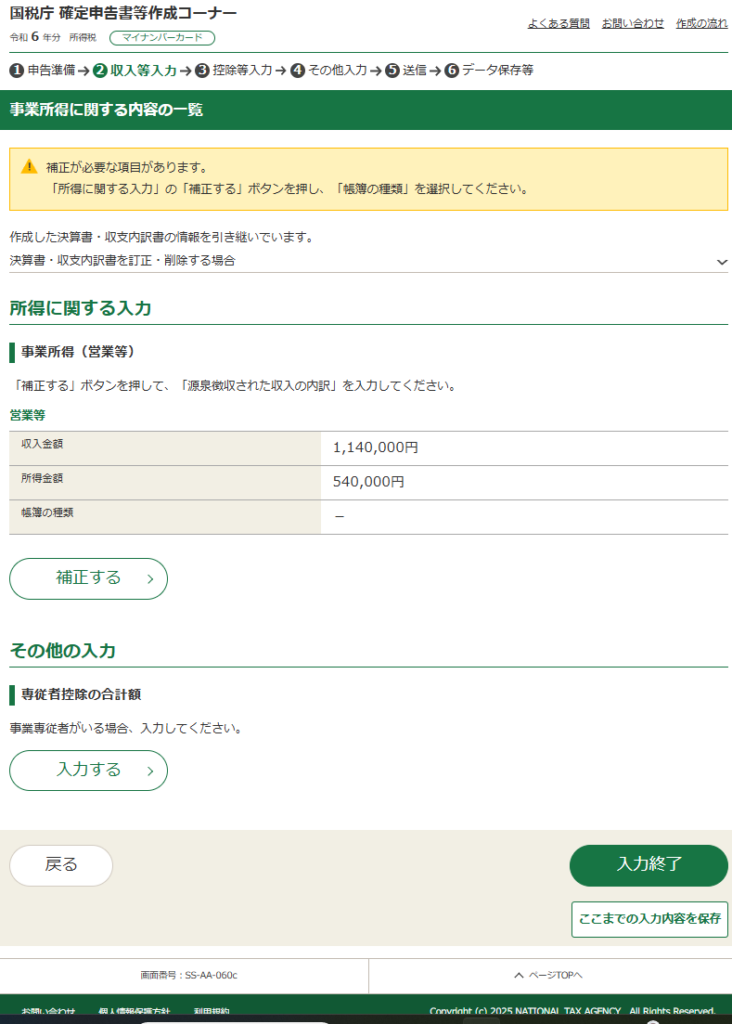

- 事業所得のところに!マークがついていますが先ほど入力した、収支報告書が反映されています

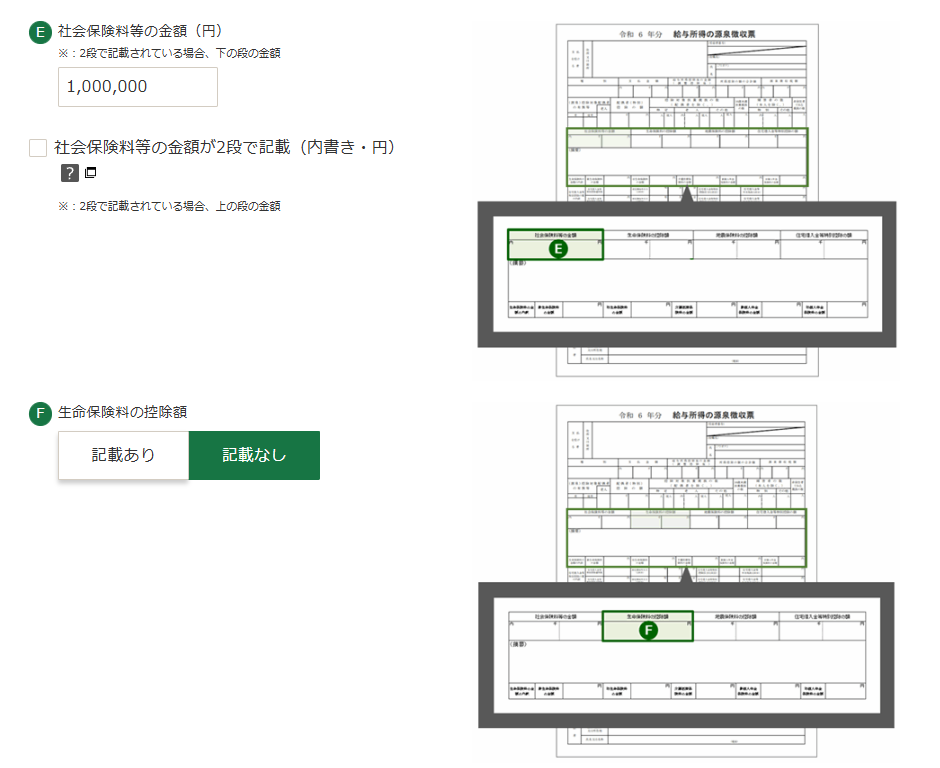

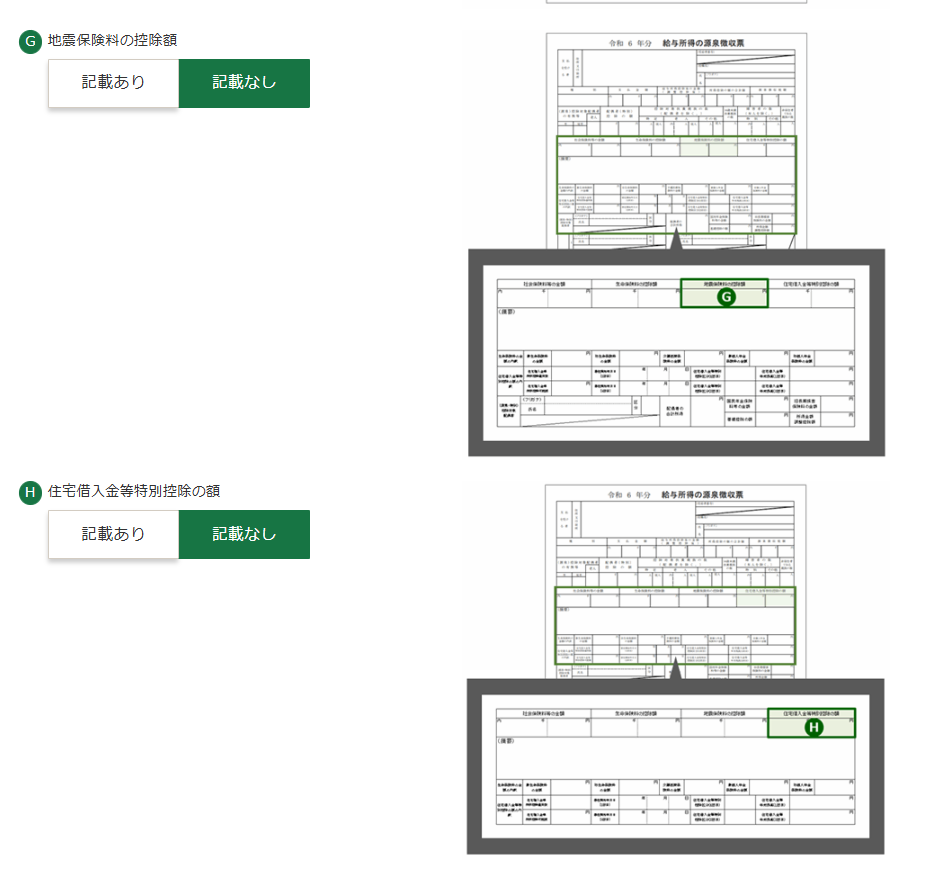

- 会社からもらった源泉徴収票を参考に入力していきます

- 入力が終わったら「入力内容の確認」を押します

- 入力終了を押します

- 確認したら「閉じる」を押します

- 従業員がいる場合などは事業専従者の項目をクリックして入力してください。

今回は省略します - 「入力終了」を押します

- 控除の入力をします、先ほど入れた源泉徴収の項目は反映されていますが、そのほかにあるときはここで入力します

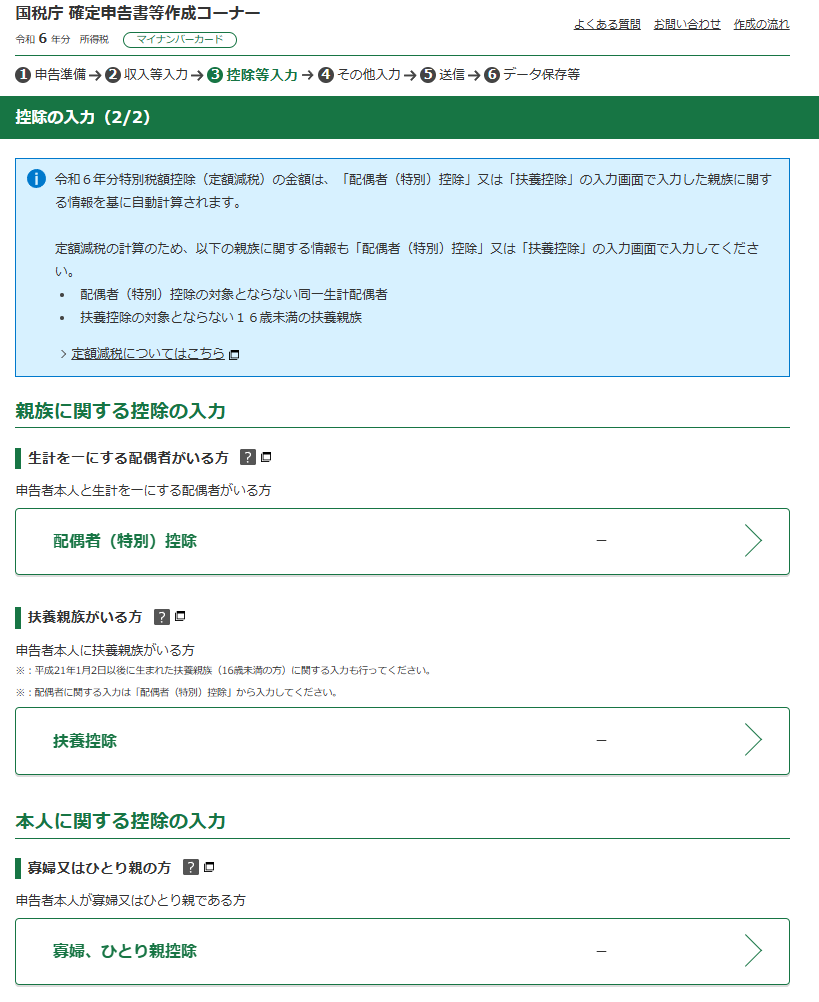

- 控除の2番目です、配偶者控除、扶養控除、一人親、等人に関する控除、住宅ローンなどの控除をここで入力します。

該当がある人はここで入力してください - 入力が済んだら「次へ」を押す

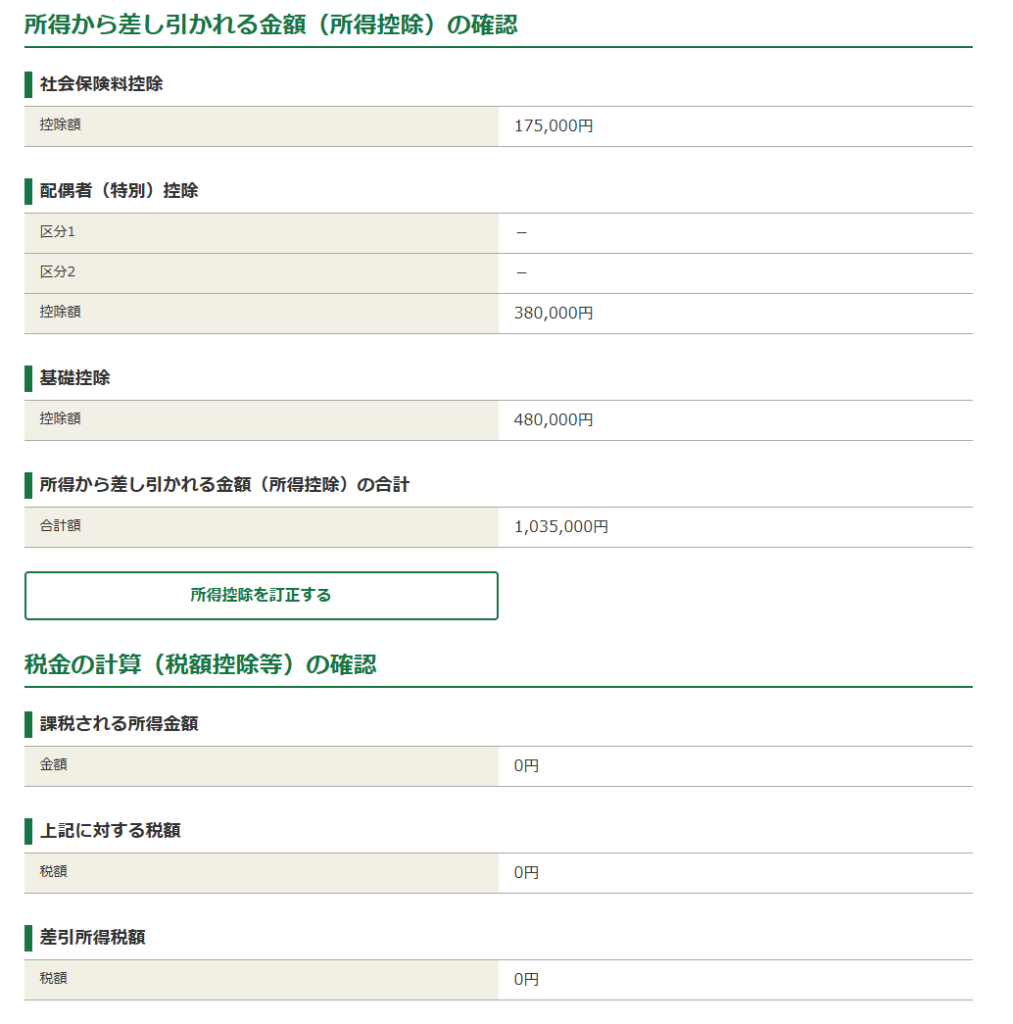

- 収入と支出と控除の入力が終わりましたので、今まで入力したものを表示してくれています。

確認して問題なければ次へを押します

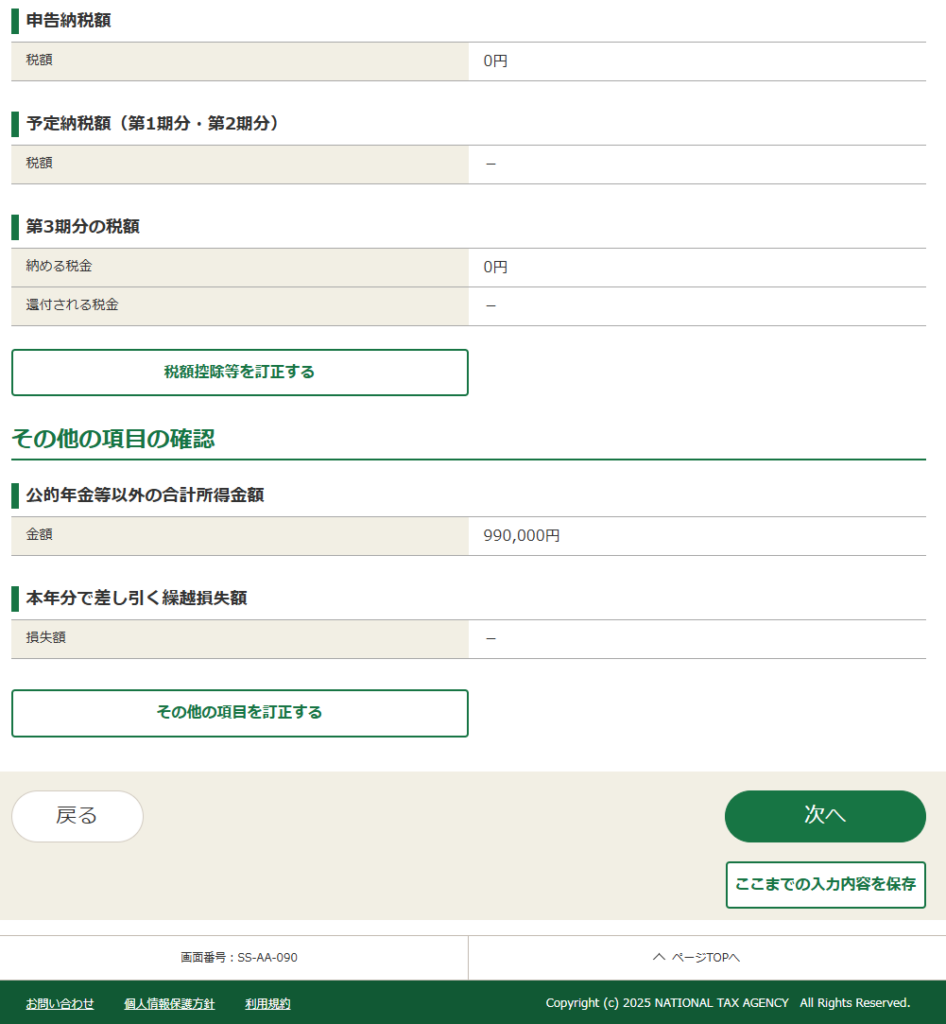

- ここで納税額がある人は納税額が還付のある人は、還付額が表示され、納税方法や還付先の銀行口座の入力などを入力しまうす

- 通知方法の選択も電子交付なのか書面で交付なのか、どちらかを選択します

- 入力が終わったら「次へ」を押します

この画像では、還付も納税もないので0円となっています

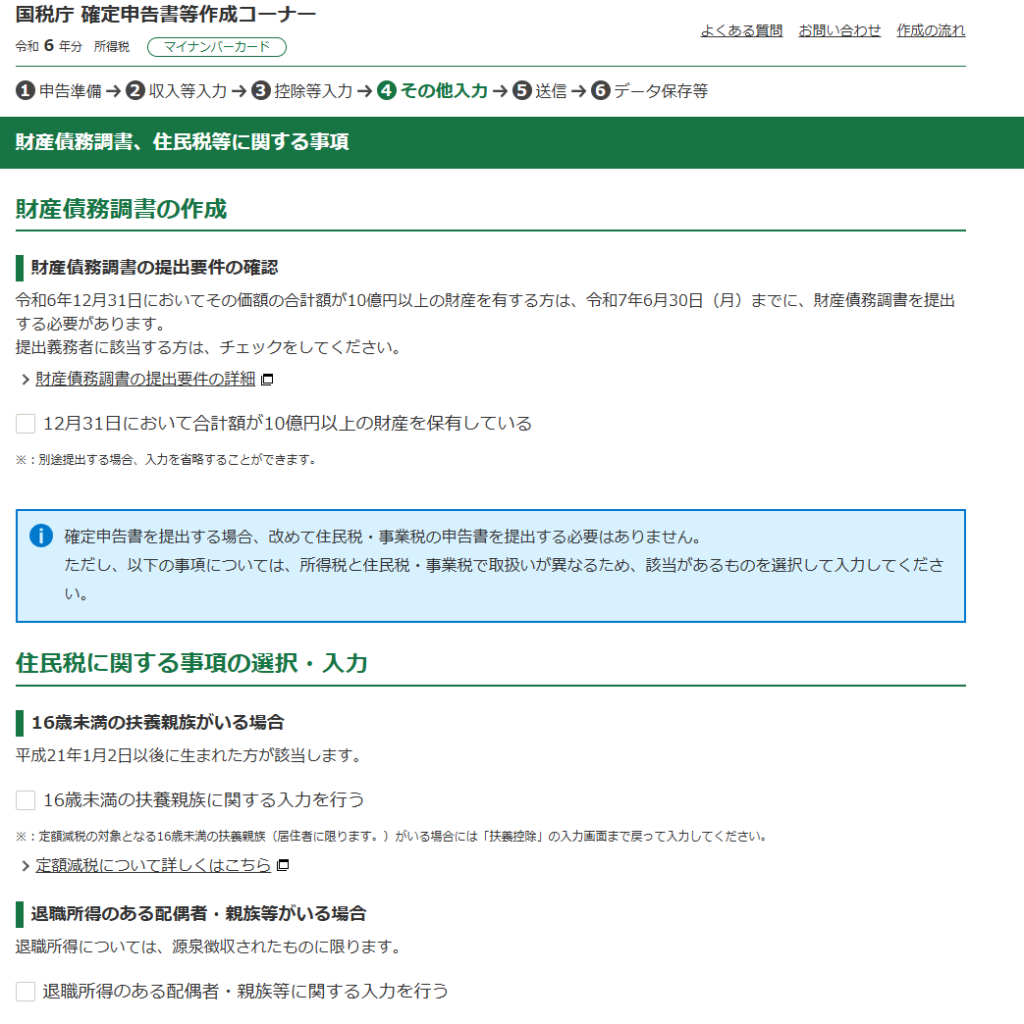

- 10億円以上財産や負債のある人はここで入力するようですが、心当たりがないので飛ばします

入力してみたいものですね - 16歳未満の扶養親族がいる方は、その方の入力をします。

- そのほかにも、退職金を受け取ったとか、別居の配偶者とか、非上場株式の配当とか、の入力と住民税の徴収方法などの入力をします

- 事業に関する税金の入力

その他の事業で、収入がある場合は入力します

- 申告書に記入される個人情報の確認です

間違っている場合は、ここで訂正してください - 確認ができたら「次へ」を押す

- マイナンバーの入力をします

- 提出書類の確認ができます

PDFでダウンロードできるので確認しておくといいと思います

- 特記事項の入力です

- 税理士さんとかが入力する項目の様に思われます

- マイナンバーカードの読み取り方法を選択します

- 「次へ」をおす

- スマートフォン、カードリーダーでマイナンバーカードを認証すると、送信が完了して申告は終了です

- この後、送信した書類のダウンロードと印刷ができるので、必ずしておいてください、

来年度の申告の時にあると便利なのと、7年間の保存義務があります

さいごに

いかがでしたでしょうか?この記事では、確定申告をウェブで終わらせるおおざっぱな流れをご紹介しました。「えっ、こんなに簡単なの?」と思った方もいるかもしれませんが、実際その通り!確定申告は、昔のように大量の紙と格闘するものではありません。今では、インターネットの魔法を使って、サクッと片付けることができます。これなら忙しい人も安心ですね!

ぜひ、この機会にトライしてみてください。もしこの記事を読んで「わかった!やってみる!」と思っていただけたなら、ぜひコメントで感想や成功体験を教えていただけると嬉しいです。そして、もし「こんなHOW TOも欲しい!」というアイデアがあれば、そちらもぜひお寄せください。あなたのリクエストが次の記事につながるかもしれません。

確定申告を、もっと楽しく、もっと身近に。あなたの挑戦を応援しています!

「あなたの知恵をシェアしませんか?」

この記事を読んで、もし「自分だったらこんなHOW TOが書ける!」と思った方がいれば、ぜひそのアイデアを投稿してみてください!日常生活の裏技から、仕事の効率化テクニック、趣味や特技に関するノウハウまで、どんなテーマでも大歓迎です。

あなたの投稿が、他の読者の役に立つだけでなく、新たな気づきや喜びを届けるきっかけになるかもしれません。それって、とても素敵なことだと思いませんか?

ぜひ、あなたならではのHOW TOを教えてください!私たちと一緒に、知識を広げる楽しい輪をつくりましょう!

DIYの輪を広げよう!あなたの経験が誰かの役に立つ!

今回のプロジェクトは、いかがでしたでしょうか?

この記事を参考に、無事に作業を終えられた方も、もしかしたら新たな発見があった方もいるかもしれません。

DIYの醍醐味は、自分で手を動かすことで理解が深まり、より一層愛着が湧くこと。そして、その経験を共有することで、同じようにDIYを愛する仲間たちの役に立てることです。

もしあなたが今回の作業で何か新しい発見をしたり、オリジナルの裏技を編み出したりしたら、ぜひ教えてください!あなたの経験や知識が、他のDIYerさんたちにとって、かけがえのない情報になるはずです。

「こんな工具を使ったらもっと楽だった!」「この手順でやったらスムーズに進んだ!」など、どんな小さなことでも構いません。あなたのDIY体験を、写真や動画と一緒に、コメントやHOW TO でシェアしてください。

また、身の回りのことならなんでも情報をお待ちしています!「こんな施工方法があるよ!」「こんな方法だと簡単だよ!」などなど、あなたの経験や知識を、ぜひ共有してください